電気工事で重要なケーブル皮むき作業の基本とコツ

電気工事の現場で最も頻繁に行う作業のひとつが ケーブルの皮むき です。

単純に見える作業ですが、仕上がりの良し悪しや安全性に直結するため、電気工事士の腕前が出る部分 でもあります。

今回は、勉強中の電気工事士や現場経験を積み始めた方に向けて、皮むきに使う道具・ケーブルごとの剥き方・仕上げの注意点を詳しく解説します。

1. 皮むきに使う基本工具

■ 電工ナイフ

- 昔からある基本工具で、どんなケーブルにも対応可能。

- ただし慣れないと芯線を傷つけやすいため、練習が必須。

- ナイフは「押し切り」ではなく「軽く当ててスーッと引く」感覚を身につけることが大切。

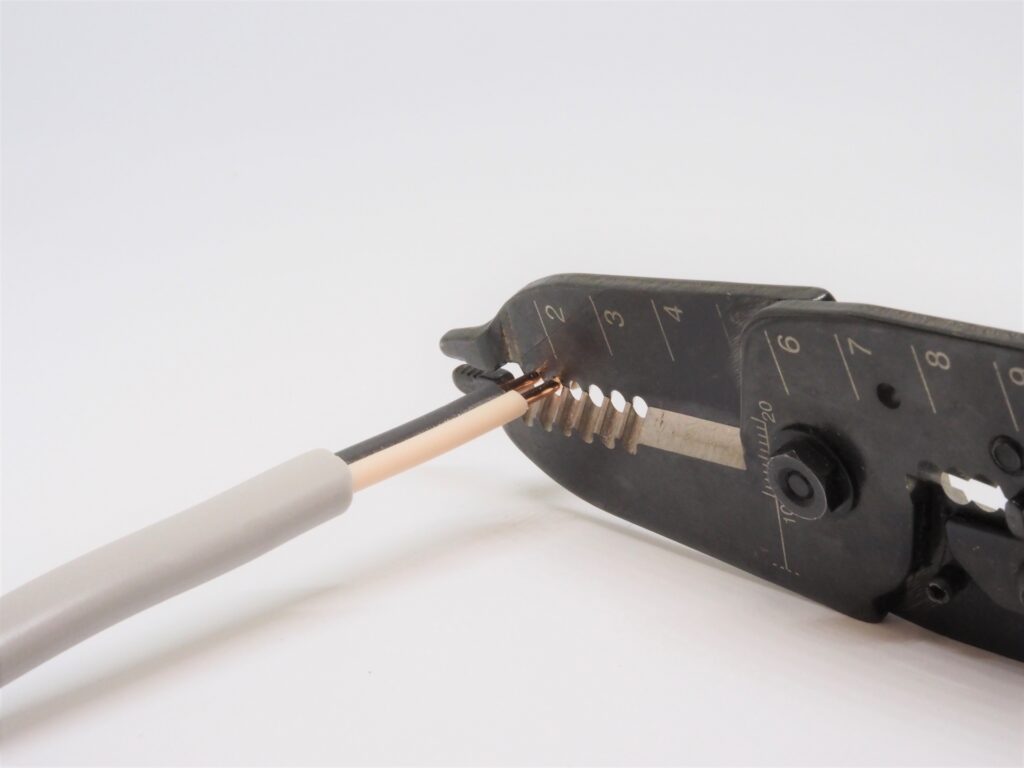

■ ストリッパー

- VVF(VA)ケーブル用の専用工具。

- 1.6mm、2.0mmの単線に対応しており、住宅配線で大活躍。

- レバーを握るだけで外装と被覆がきれいに剥けるので、スピード・仕上がりとも安定。

- 現場では 「安全第一・スピード第二」 が鉄則なので、初心者は積極的に活用すると良い。

- 3芯同時に皮をむくこんなストリッパーも人気です!

■ ニッパー

- 芯線を切りそろえるときに使用。

- ただしニッパーで皮むきをするのはNG。銅線に小さな傷が入り、あとで折れたり発熱事故につながる可能性があります。

2. ケーブルごとの皮むきのポイント

■ VVFケーブル(1.6mm・2.0mm)

- 住宅配線で最もよく使うケーブル。

- ストリッパーを使えば安全かつスピーディー。

- 電工ナイフを使う場合は、外装のビニールに軽く切り込みを入れてから、指で割くようにして剥がすのが基本。

■ 幹線(CVケーブル・CVTケーブル)

- 太いケーブルは通常のストリッパーでは対応できない。

- 専用の幹線用ストリッパーを使い、段階的に被覆を剥く。

- 導体には 圧着端子 を取り付け、油圧式圧着工具で圧着する。

- 圧着後はゲージで確認して、確実に施工されているか必ずチェック。

3. 皮むきの長さの目安

器具に差し込む芯線の長さは、器具ごとに指定がある のがポイントです。

- スイッチやコンセントには「剥きしろ」のゲージが本体に刻印されている。

- 多くは 10〜12mm前後 が標準。

- ライトや端子台に結線する場合も、器具に書かれた指定寸法を必ず確認する。

👉 「なんとなくこのくらいかな」でやるのはNG。短すぎると緩んで発熱、長すぎると銅線が露出して感電やショートの原因になります。

4. よくある失敗例と注意点

❌ 剥きしろが短すぎる

- 端子にしっかり入らず、ネジで締めても緩みやすい。

- 発熱や火災の原因になる。

❌ 剥きすぎて銅線が露出

- コンセントやスイッチ周辺で他の線や金属部品に触れる危険がある。

- 感電やショートにつながる。

❌ 芯線を傷つけてしまう

- ナイフやニッパーで強く削りすぎると、銅に細かい傷がつく。

- その部分から折れやすくなり、断線や発熱事故の原因に。

❌ 芯線の長さがバラバラ

- 複数の芯線を差し込むとき、長さが揃っていないと仕上がりが汚く、接触不良のリスクも高い。

❌ 芯線がねじれている

- 強引に曲げたり押し込んだ結果、芯線がねじれてしまう。

- 見た目が悪いだけでなく、結線部に負荷がかかりやすい。

5. 仕上げのポイント

- 芯線の長さを必ずゲージで確認する

- 芯線の表面は滑らかに(キズなし)

- ボックス内での余長はゆとりを持たせ、整理整頓

- 美しく仕上げることが「できる電工」の証拠

まとめ:皮むきは電気工事士の基本中の基本

- 道具の使い分け(ナイフ・ストリッパー)を覚える

- ケーブルごとの正しい方法を身につける

- 「剥きすぎない」「芯線を傷つけない」を徹底する

- 失敗例から学んで、正確で安全な仕上げを目指す

皮むき作業は単純に見えて、実は電気工事士の技量が問われる奥深い技術です。

現場で経験を積みながら、速さ・正確さ・美しさ を兼ね備えた仕上がりを目指しましょう。

これで「注意点+失敗例」まで入った勉強中の方向け記事になりました ✨

👉 このブログ、図解(例えば「剥きしろゲージの写真」や「正しい皮むきと失敗例の比較」)を入れるとさらに分かりやすいですが、イラストや図解の例も作りましょうか?